Как ученые готовят сельское хозяйство к изменениям климата

Исследование дикой пшеницы, ускорение фотосинтеза и сельскохозяйственные роботы, — израильская наука ищет способы защитить человечество от голода, которым грозит глобальное потепление. С пятью исследователями поговорил «ХаАрец».

В последние недели на планету обрушиваются беспрецедентные волны тепла. И прогноз таков, что ситуация будет ухудшаться. Миллиарды людей и животных страдают от жары. Но, наверное, хуже всего растеним, которые не могут ни спрятаться в тень, ни поменять часы своей активности. Помимо дикой природой, изменение климата грозят и сельскохозяйственным культурам, от которых полностью зависит питание человечества.

В исследовании, опубликованном две недели назад в журнале Nature Communications, описан сценарий, когда несколько регионов, поставляющих основную часть мирового зерна, одновременно пострадают от необычных климатических явлений. Это поставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Авторы статьи полагают, что вероятность такого развития событий может быть выше, чем предсказывают существующие модели.

«Самый проблемный момент — увеличение частоты экстремальных явлений», — отмечает профессор Цви Пелег с Факультета сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды имени Роберта Х. Смита в Еврейском университете. К таким событиям относятся, например, дни с очень высокой температурой или множественные осадки в течение короткого промежутка времени.

«Конечно, будет голод, — уверен Пелег. — Даже сейчас голодают несколько стран Африки, и ожидается, что климатические условия станут хуже. Западные страны могут не сильно пострадать, они способны выдержать рост цен из-за дефицита зерна. Но даже в Израиле изменение климата прямо влияют как на местное производство продовольствия, так и на импортные продукты. В начале пандемии коронавируса Моссад добыл маски и аппараты искусственной вентиляции легких из неизвестных источников, для этого ему пришлось побороться с другими спецслужбами. Аналогичная борьба может развернуться вокруг мешков с пшеницей. Это не апокалиптический сценарий, это может произойти в любой момент».

- Читайте также:

- Как растения и животные меняются из-за глобального потепления

- Уникальные эксперименты в пустыне Арава: израильтяне пытаются вырастить «косметическое дерево»

- Стартап вырастил соломинки для напитков прямо на поле

Глубокий поиск

Чтобы понять, как разные сельскохозяйственные культуры реагируют на изменения климата, профессор Пелег оборудовал целое опытное поле, где моделируются климатические сценарии.

«Мы создаем условия, которые соответствуют прогнозам ученых-климатологов, чтобы проверить, что произойдет через 40 лет, и разработать решения», — объясняет исследователь.

Уже в своей магистерской диссертации, написанной более 20 лет назад, Пелег изучал устойчивость пшеницы к засухе.

«В те дни каждый раз, когда я представлял работу, мне приходилось объяснять, почему я этим занимаюсь, — вспоминает он. — Это считалось неважно. Сегодня мы понимаем, что важность таких исследований критическая. Чтобы вывести новый сорт растений на рынок, требуется 10-15 лет. И мы сильно отстаем в плане выявления признаков, которые будут соответствовать меняющемуся климату».

Пелег и его команда исследуют дикие виды, такие как дикая пшеница, которая росла в районе современного Израиля на протяжении сотен тысяч лет и научилась множеством способов адаптироваться к меняющемуся климату. «Процессы одомашнивания и улучшения пшеницы привели к утрате этих адаптивных свойств, — говорит Пелег. — Сегодняшние сорта очень однородны и стабильны, потому что фермеры всегда выбирали растения, которые выглядят одинаково. Это было хорошо для хороших климатических условий, но не годится для сегодняшних. Дикие виды, напротив, развили фенотипическую гибкость, потому что в природе их никто не поливает и не удобряет».

Ученые хотят вернуть эту гибкость культурным растениям. И поэтому ищут у их диких родственников признаки, которые позволили бы гибче адаптироваться к меняющемуся климату. Одно из таких свойств, которое уже нашли у дикой пшеницы в районе реки Завитан, это способность удлинять корневую систему.

«При недостатке воды растение пускает корни на глубину до двух метров, по сравнению с примерно метром в обычных условиях. Таким образом, оно может достигать грунтовых вод», — объясняет Пелег.

В полевых испытаниях в условиях нехватки воды такой адаптивный механизм повышал урожайность на 30%. После многих лет ученые из команды профессора Пелега нашли отвечающий за него ген. Сегодня его вставляют в геном современных сортов пшеницы, чтобы вывести линии для коммерческого использования.

Профессор Амир Шарон из Школы наук о растениях и продовольственной безопасности Тель-Авивского университета также занимается улучшением сельскохозяйственных культур генетическими методами. Проблема, с которой он борется, в том, что изменения климата помогают болезням растений. Например, болезнь под названием желтая ржавчина была почти неизвестна в Европе, а сегодня она поражает поля по всему континенту. И это только один пример.

Связано это с тем, что их возбудители, бактерии и грибки, способны очень быстро приспосабливаться к меняющейся окружающей среде. Растения, в свою очередь, гораздо более сложные организмы, поэтому их адаптация происходит медленнее, — объясняет Шарон.

Он работает с университетской коллекцией семян. Там содержатся семена 17 тысяч дикорастущих злаков 20 разных видов, собранные в Израиле за последние 50 лет.

«Растения в природе сильно различаются по своим свойствам. Мы обращаемся к диким разновидностям и ищем среди этого разнообразия особенности, которые подходят нам, — рассказывает Шарон. — Например, если я мне нужно найти свойство устойчивости к грибковому заболеванию, я беру растения, заражаю ее грибком и ищу особи, устойчивые к нему. На следующем этапе мы проводим генетическое секвенирование и выделяем гены, которые позволили этим растениям выжить».

Так удалось выделить несколько разных полезных генов. Сейчас их испытывают, чтобы создать новые сорта для фермеров.

«Аналогичная работа проводится с картофелем, томатами и многими другими культурами», — добавляет Шарон.

Доктор Йотам Зит с сельскохозяйственного факультета Еврейского университета изучает фотосинтез в изменяющемся климате. Как известно, это процесс, в котором растение использует свет и углекислый газ из атмосферы для производства необходимого ему для роста сахара.

Углекислый газ перемещается внутри растения благодаря ферменту, который изменяет форму его молекулы. В лаборатории Зита экспериментируют с этим ферментом, вводя его в разные части растений, чтобы максимально ускорить перемещение углекислого газа

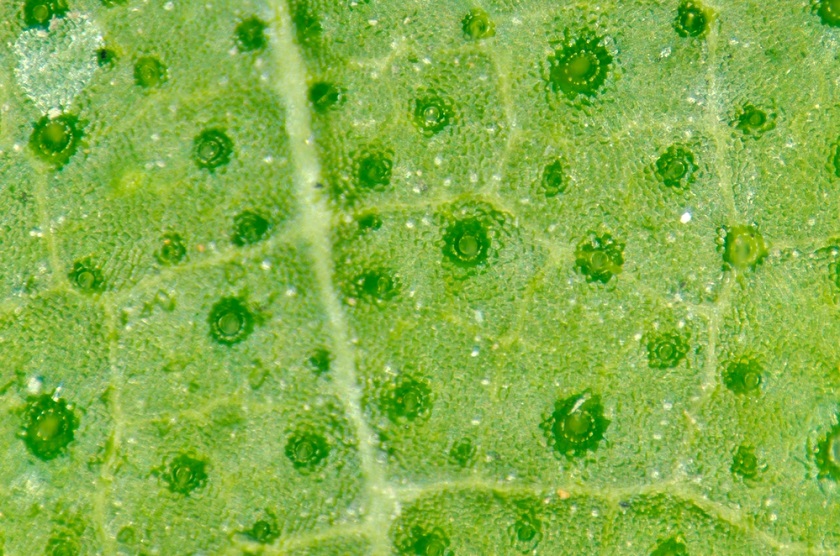

Это очень важно в условиях сухости или высокой температуры. Ведь, чтобы забрать необходимый для фотосинтеза углекислый газ из атмосферы, должны открыться устьица — крошечные отверстия на поверхности листа. Но через них растение теряет влагу. И если ускорить усвоение газа из воздуха, то потери воды будут меньше.

Зит и его партнеры генетически модифицировали рис и заставили его быстрее поглощать углекислый газ. Некоторые из этих генетических линий сейчас проходят полевые испытания в Международном институте риса на Филиппинах.

Прививка от соли

Пока Зит концентрируется на фотосинтезе, профессор Шимон Рахмилевич из Института исследования пустынь Яакова Блауштайна при Университете Бен-Гуриона в Негеве решил обратить внимание на корни.

«Иногда источник климатической устойчивости растений — это их корневая часть, — объясняет Рахмилевич. — В таких случаях можно привить верх чувствительного к изменениям климата растения на более устойчивый корень».

В процессе прививки части обоих растений срезают косым надрезом, прикрепляю друг к другу и затем заворачиваются в нечто вроде гипса, пока не срастутся. Для деревьев и виноградных лоз прививка — обычная практика. И Рахмилевич прогнозирует, что в будущем этот метод будет использоваться и для многих других видов.

«Можно, например, привить к корневищу картофеля томат. Это эффективно, потому что картофель более устойчив к условиям засоления», — говорит он.

Такой эксперимент действительно был успешно проведен, результаты опубликованы два года назад.

«Мы пытаемся определить физиологические, биохимические и генетические механизмы, которые позволяют определенному корневищу быть более устойчивым, чем другие. Если, например, это устойчивость к соли, мы ищем, благодаря каким уникальным характеристикам растению удается уменьшить проникновение соли через корень», — рассказывает Рахмилевич. Конкретно это свойство они с коллегами уже нашли и описали.

Наряду с адаптацией растений к суровым климатическим условиям ученые также разрабатывают новые, более совершенные технологии ухода за ними. Центр сельскохозяйственной робототехники Университета Бен-Гурион в Негеве считается одним из мировых лидеров в этой области. Создательница центра и его директрисса профессор Яэль Иден говорит, что они уже разработали роботов для работы в поле. Хотя исследования все еще продолжаются, и, по оценкам ученой, пройдет еще лет десять , прежде чем такие роботы станут коммерческим продуктом.

«Идея в том, что роботы смогут оперативно собирать информацию на уровне каждого конкретного растения, чтобы обрабатывать его оптимальным образом — поливать, удобрять и выявлять болезни», — объясняет Иден.

Исследователи уже продемонстрировали, что точечное распыление, которое робот выполняет в нужное время и в нужном месте, может сэкономить 50% пестицидов. Это впечатляющий результат и с точки зрения экологии, и для экономии затрат фермеров.

«Роботы используют искусственный интеллект для выявления болезней, стресса и повреждений или количества плодов и их зрелости чтобы принимать решения, — продолжает Иден. — Эксперты прогнозируют огромный дефицит воды, и робототехника может оптимизировать ее расход, как и другие показатели благодаря точечной обработке в самое подходящее время».

Сейчас ее команда проводит совместные исследования с институтом Волкани, в которых дроны учатся искать ошибки в организации опрошения с помощью теплового зрения.

Н.А., Гидеон Лев, «ХаАрец». Фото: Depositphotos.com

Будьте всегда в курсе главных событий: