Суккот в античности – от Авраама до Иоанна

Суккот, один из трех праздников паломничества, не входит сегодня в число самых популярных еврейских праздников. За исключением религиозных евреев, мало кто покупает четыре вида растений (лулав, этрог, адас, арава), и тем более строит сукку (кущу), давшую название празднику. Однако в античности (в эпоху II Храма) дело обстояло несколько иначе. Судя по частоте упоминаний в дошедших до нас источниках, Суккот считался одним из важнейших праздников еврейского года.

Согласно апокрифической Книге Юбилеев (II век до н.э.), Суккот отмечал уже праотец Авраам: «И он устроил там жертвенник Господу, который спас его и возвеселил его в стране его странствования, и праздновал торжество в этом месяце в течение семи дней близ жертвенника, который он устроил при клятвенном колодезе, и устроил кущи для себя и своих рабов к этому празднику. И он праздновал этот праздник в первый раз на земле; и в эти семь дней он приносил каждодневно на жертвеннике Господу всесожжение: семь волов, двух молодых козлов, двух овнов, семь овец; одного козла в жертву за грех, чтобы искупить ею себя и свое семя; и в жертву благодарения семь овнов, семь молодых козлов, семь овец, семь тельцов вместе с плодовою жертвою и возлиянием, которые относились к сему… И он праздновал этот праздник в течение семи дней, радуясь в своем сердце и всею душою, — он и все, бывшие в его доме; и ни одного чужеземца не было с ним, и ни одного незаконнорожденного. И он прославлял своего Творца, Который создал его в его роде, ибо Он по Своему благоволению создал его. Ибо он знал и уразумел, что от него придет растение праведности для будущих родов и что равным образом от Него придет святое семя, от Него, который все создал. И он прославил Его, и нарек имя этому празднику — праздник Господень, и радовался радостью, которая была приятна Всевышнему Богу». (Книга Юбилеев, гл. 1).

Согласно этому апокрифу, Авраам отпраздновал Суккот вскоре после рождения Ицхака — несомненно, одного из самых радостных событий в жизни праотца. Это соответствует традиционному восприятию праздника, который Тора называет «временем веселья нашего».

Однако Филон Александрийский, еврейский философ, одним из первых попытавшийся примирить «Афины и Иерусалим», т.е. греческую философию и религию откровения, воспринимал Кущи совсем по-другому: убогий шалаш, куда евреи переселялись на семь дней праздника, казался ему идеальным напоминанием о бренности земной славы и богатства: «Хорошо, будучи богатым, вспомнить о своей бедности; будучи знатным — о своей ничтожности; занимая высокую должность — о том, как ты был обычным гражданином; во время мира — об опасностях войны». (Об особых законах, 2:208).

Насколько эфемерными могут быть мир и благополучие, Филон мог убедиться на собственном опыте. В 38 году в Александрии вспыхнули антиеврейские беспорядки, и местные евреи не смогли отпраздновать Суккот, как подобает: «Такая вот небывалая вещь случилась с Флакком: в стране, которой он управлял, его пленили, как на войне, и, думается, это случилось из-за евреев, которых он желал стереть с лица земли. Свидетельством тому явилось и время ареста, ибо у евреев на дни зимнего равноденствия приходится праздник, когда всем полагается жить в кущах. Однако в этот раз не видно было даже приготовлений к празднеству: старейшины, перенесшие смертные муки и невыносимое глумление, томились в темнице, для простых граждан несчастья старейшин стали всенародным горем, к тому же все были глубоко угнетены собственными бедами. Ибо страдания, выпадающие на праздничные дни, имеют свойство удваиваться для тех, кто не может праздновать: во-первых, они лишаются веселия души, сообразного празднику, во-вторых, печаль, в которой они пребывают из-за невозможности спастись от неотвратимых бедствий, передается другим». (Против Флакка, 14).

Как уже было сказано, Суккот — один из трех праздников паломничества, когда множество евреев устремлялось в Храм. В Иерусалим порой уходило практически все мужское население, как это произошло в Лидде в начале Великого восстания: «Из Антипатриды Цестий двинулся вперед в Лидду, но нашел город покинутым его обитателями, так как по случаю праздника кущей все население устремилось в Иерусалим; только пятьдесят человек найдено было на месте». (Иудейская война, 2:19:1)

Согласно Флавию, однажды это паломничество переросло в политическую демонстрацию против первосвященника: «Когда наступил праздник и Александр приблизился к алтарю, чтобы принести жертву, они стали кидать в него лимонами; дело в том, что, как нам пришлось уже упоминать в другом месте, у иудеев был обычай держать в руках в праздник Кущей ветки финиковых пальм и лимонных деревьев. Кроме того, народ стал поносить его, что он родился от военнопленных родителей и потому не может быть признан достойным чести совершать жертвоприношения». (Иудейские древности, 13:13:5).

Иисус из Назарета, скорее всего, слушал шофар в Рош ха-Шана и постился в Судный день. Однако прямо он этом в Евангелиях не сказано, зато упоминается, Иисус и его ученики отмечали Суккот: «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его. Приближался праздник Иудейский — поставление кущей. Тогда братья Его сказали Ему: выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики Твои видели дела, которые Ты делаешь… а это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей; а Я еще не пойду на сей праздник, потому что Мое время еще не исполнилось. Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник не явно, а как бы тайно». (Иоанн, 7:2-10).

Помимо письменных текстов, о важности Суккота в эпоху II Храма свидетельствует эпиграфический материал. Символы Суккота обнаружены на многих погребальных надписях. К примеру, обнаруженная в римских еврейских катакомбах Вигна Ранданини надпись, увековечивающая «Непию Маросу, прожившего 4 года», украшена изображениями главных символов Суккота, этрога и лулава.

В свете сказанного выше неудивительно, что о законах и обычаях праздника Суккот хорошо знали и нееврейские авторы того времени.

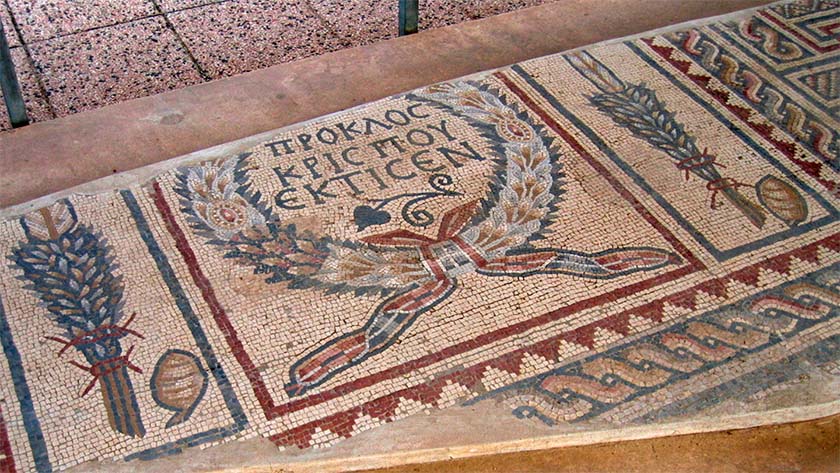

Александр Элькин – специально для проекта «Да». «Да» — проект, открывающий малоизвестные страницы истории, культуры и традиции восточноевропейского еврейства. На снимке: фрагмент мозаичного пола синагоги из Тверии, VII–VIII вв. н. э. / Wikimedia, Музей Эрец-Исраэль, Тель-Авив

Будьте всегда в курсе главных событий: