От паршивых мышей до Промышленной революции: за что дали научные Нобелевки

Почему наша иммунная система нас не убивает, как добыть воду из сухого воздуха пустыни, из чего сделать квантовый компьютер и как превратить изобретения в экономический рост? На эти вопросы ответили лауреаты научных номинаций Нобелевской премии 2025 года. Среди них израильский экономист и американский физик палестинского происхождения. Чем важны их открытия, и как их применяют в Израиле, выясняли «Детали».

Медицина: служба внутренней безопасности для иммунитета

В норме иммунная система человека атакует патогены и раковые клетки организма, но не трогает здоровые. Чтобы понять, почему это настолько удивительно, важно знать, как работают T-лимфоциты (они же Т-клетки), отвечающие за приобретенный иммунитет. С помощью специальных рецепторов они помогают адресно атаковать новый патоген и быстро наладить оборону от уже знакомого старого.

Потенциальных угроз в мире очень много, а место в генетическом коде ограничено. Поэтому рецепторы T-лимфоцитов в геноме не закодированы. Они формируются случайным образом, способным породить квадриллион (10 в 15-й степени) вариантов. Теперь, если в организм попадет новый вирус или бактерия, всегда найдется готовый T-лимфоцит с подходящим рецептором. Его можно срочно клонировать и бросить в бой.

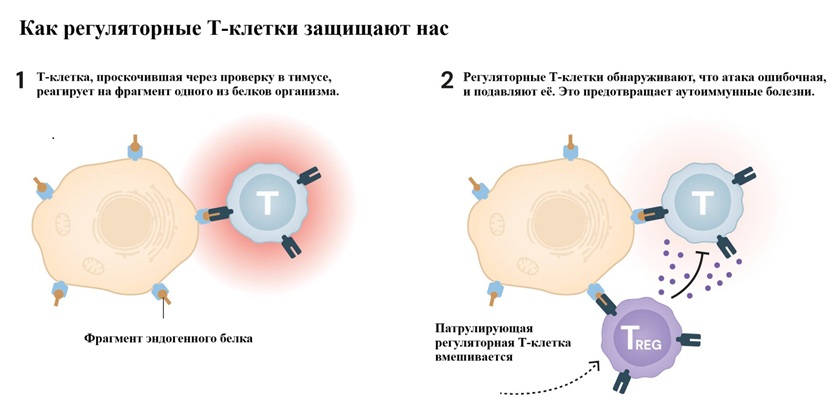

Но как при таком случайном выборе рецепторов не появляются полчища лимфоцитов, идеально приспособленных для борьбы с собственным организмом? Оказывается, против этого направлены два защитных механизма, один из которых открыли нобелевские лауреаты нынешнего года.

Т-лимфоциты проходят обучение и подготовку в тимусе, он же вилочковая железа. Собственно, от него и буква «Т» в названии. Там есть клетки поочередно синтезирующие самые разные белки тела. И Т-лимфоциты, которые на них реагируют, тут же уничтожаются.

Поняли роль этого органа далеко не сразу. Вот и японский ученый Симон Сакагучи в Центре рака Айти пытался разобраться, как он работает. Он удалял тимус новорожденным мышатам и думал, что это ослабит их иммунитет, но эффект получился неожиданный. Наоборот, система выходила из-под контроля, и у животных развивался целый букет аутоиммунных заболеваний.

Продолжая эксперимент, ученый выделил Т-клетки у взрослых генетически идентичных мышей с тимусами и пересадил их мышам без тимусов. Это остановило развитие болезней. Тогда Сакагучи предположил, что среди Т-лимфоцитов есть своего рода служба внутренней безопасности, способная остановить разбушевавшийся иммунитет.

Он оказался прав и открыл второй механизм защиты тела от неадекватных Т-клеток. Это тоже Т-клетки, но очень специфические. И через 15 лет экспериментов Сакагучи сумел найти их и описать. Так было доказано существование регуляторных Т-клеток.

Другие два лауреата смогли найти ген, отвечающий за их развитие. Мэри Брункоу и Фред Рамсделл работали в биотехнологической компании, которая разрабатывала лекарства от аутоиммунных заболеваний.

Они заинтересовались линией лабораторных мышей под названием scurfy. Слово это переводится как «парша». Некоторые самцы этой линии рождались с шелушащейся кожей, огромными лимфоузлами и через несколько дней умирали.

Мышей этих вывели случайно, когда изучали влияние радиации на живые организмы в рамках Манхэттенского проекта. К 1990-м годам ученые уже знали, что страдания scurfy вызваны Т-лимфоцитами, атакующими организм.

Брункоу и Рамсделл решили, что если они поймут механизм мутации у мышей, то это поможет в будущем лечить людей. После долгих опытов ученые нашли на Х-хромосоме ген, отвечающий за производство регуляторных Т-клеток. У мышей он был поломан. А потом они выяснили, что аналогичная мутация у человека вызывает болезнь под названием IPEX-синдром.

Открытие имеет массу практических применений в медицине: против аутоиммунных заболеваний и наоборот против рака. В первом случае надо привлечь регуляторные Т-клетки, чтобы они остановили разбушевавшийся иммунитет. Сделать это пробуют по-разному. Либо приманить нужные клетки в нужное место специальной сигнальной молекулой, либо взять их у человека, размножить в лаборатории и вернуть пациенту. Потенциально это еще и способ бороться с отторжением пересаженных органов.

С раком другая проблема. Опухоли умеют обманывать организм, привлекая множество регуляторных Т-клеток. Те подавляют иммунитет и защищают опухоль. Тут ученые, наоборот, думают, как бы подавить их активность. В Израиле этой темой занимаются в университете Вайцмана.

Химия: конструктор из молекул

Премию по химии получили ученые, придумавшие целый класс новых материалов с заданными свойствами. За длинным названием «металл-органические каркасные структуры» (MOF) скрывается огромный потенциал, правда, пока мало реализованный.

Например, лаборатория профессора Идана Хода в университете имени Бен-Гуриона в Негеве разрабатывает на основе MOF системы по улавливанию углекислого газа. А еще – по производству водородного топлива под воздействием солнечного света.

В других странах на основе этих материалов делают устройства, улавливающие из воздуха. Они способны работать даже в засушливой пустыне. При этом нынешние нобелевские лауреаты, которые придумали MOF, руководствовались чисто научным. Только один из троих добрался хоть до какого-то практического применения.

Ричард Робсон преподавал в Мельбурнском университете. В 1974 году он заказал в университетской мастерской наглядные пособия по химии: деревянные шары с дырками и палки, чтобы делать модели молекул. Шары различались количеством и расположением дырок, ведь и у каждого атома разное количество и местоположение возможных связей с другими атомами. Благодаря этому молекулы, что настоящие, что деревянные получаются правильной формы. Робсон подумал: раз все зависит от атомов, то можно соединять друг с другом отдельные молекулы. И, учитывая место соединения, знать, какой они получатся формы.

Через некоторое время он построил аналог алмазной решетки. Материал с точно так же устроенными связями, как в алмазе, но не из углерода, а из ионов меди, соединенных особыми органическими молекулами. Результат интересный, но на практике бесполезный. Это и был первый MOF.

Потом таким конструкциями увлекся Сусуму Китагава из университета Киото. Сначала он разработал бесполезный двухмерный материал. Потом, в 1997 году сконструировал несколько трехмерных. После их высушивания осталась устойчивая пористая конструкция. Китагава понял, что поры можно оптимизировать для поглощения молекул разных газов.

Грантодателей эти исследования не заинтересовали, потому что уже существовал другой класс пористых искусственных материалов. Но Китагава догадался, что MOF можно сделать гибкими, и это будет их преимуществом. В 1998 году он сконструировал такой материал. Когда его наполняли водой или метаном, он менял форму, а когда опустошали, он возвращался к своей первоначальной конфигурации.

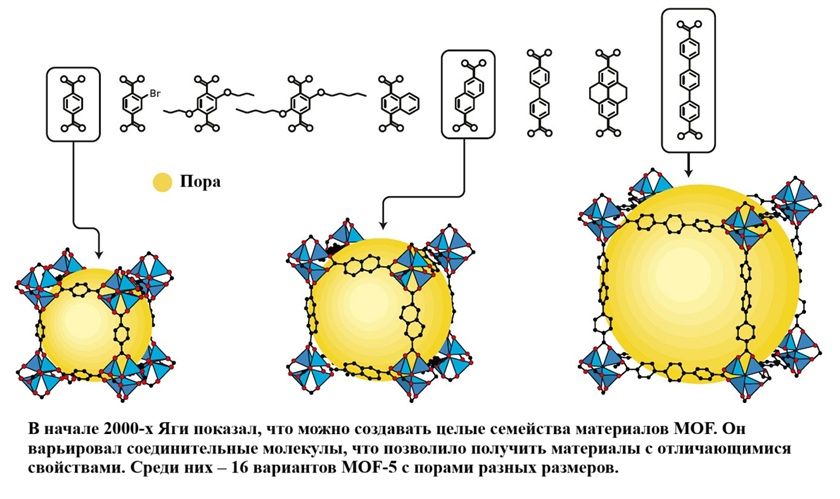

В то же время, но чуть позже, чем Китагава к MOF обратился Омар Яги, иордано-американский химик палестинского происхождения. Он искал класс материалов, которые можно было бы собирать как конструктор Lego.

Одна из первых разработок Яги – пористый материал с беспрецедентно большой внутренней поверхностью, целое футбольное поле в нескольких граммах кристаллов. Потом Яги продемонстрировал, что, вставляя в один и тот же MOF разные органические молекулы разной длины, можно регулировать размер пор.

Для материала под названием MOF-5 ученый разработал 16 вариантов, что позволяет оптимизировать кристалл под разные газы. Проводил химик и практические эксперименты. Один из его материалов успешно улавливал воду из воздуха аризонской пустыни.

Физика: почти кот Шрёдингера

С точки зрения физиков, то, за что дали Нобелевку в этом году, сродни коту Шрёдингера. Все слышали про этого кота, хотя многие не до конца понимают, о чем шла речь в знаменитом мысленном эксперименте.

Суть в том, что нашим миром на макроуровне (где живем мы) и на микроуровне (там действуют атомы, электроны, фотоны) управляют разные законы. Микроуровень описывается квантовой физикой, и там происходят такие уму непостижимые вещи, как, например, нахождение одной и той же частицы одновременно в двух местах. Многие события там имеют случайный характер, а на макроуровне ничего подобного нет.

И описанный Шрёдингером эксперимент – попытка перенести эффекты и мира частиц в наш мир, чтобы пресловутый кот был и жив, и мертв одновременно. Джон Кларк, Мишель Х. Деворе и Джон М. Мартини из Калифорнийского университета в Беркли животных не мучили, но тоже сумели продемонстрировать макроскопический объект с квантовыми свойствами.

Квантовый эффект, которого они добились, называется туннелированием. На микроуровне он характеризуется тем, что частица, находящаяся рядом с непреодолимым барьером, может с некой вероятностью внезапно оказаться по другую его сторону.

Звучит безумно, как многое другое в квантовой физике, но именно с туннелированием связан такой распространенный в нашем мире процесс, как распад радиоактивных элементов. Часть ядра спонтанно преодолевает барьер и улетает в виде альфа-частицы. Поскольку происходит это случайно, но с определенной вероятностью, то, имея много ядер, легко рассчитать период полураспада.

Так вот, нынешние нобелевские лауреаты, добились туннелирования для предмета около сантиметра длиной. Это, конечно, не кот, но по размеру многократно ближе к коту, чем к объекту микромира.

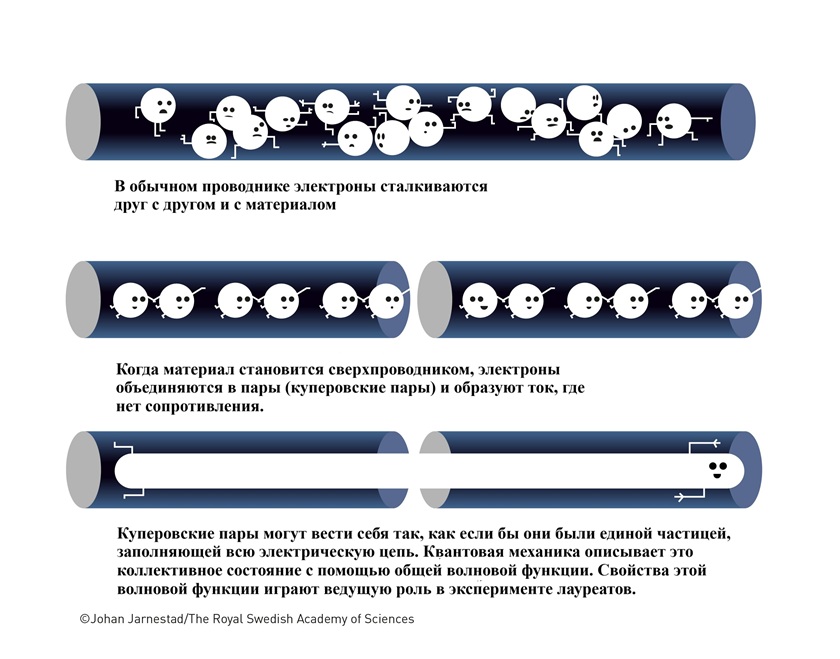

Экспериментаторы использовали два фрагмента свехпроводника, разделенного тонким барьером. Никакой электрон сам по себе преодолеть бы его не мог. Но в сверхпроводнике множество электронов разбиваются на пары (именно так работает сверхпроводимость) и начинают вести себя все вместе как единая волна. Это еще одно чудо квантовой физики.

Исследователи фиксировали, с какой частотой пары электронов туннелируют между двумя сверхпроводниками. Они измеряли возникающее при этом электрическое напряжение.

Опыт из Калифорнийского университета несет не только теоретическую пользу. Во-первых, созданное ими устройство можно использовать как прибор для исследования и моделирования квантовых систем. Это своего рода искусственный атом, только очень большой. А во-вторых, он может служить кубитом – элементарным элементом квантового компьютера.

Все эти вычислительные системы нового типа имеют пока экспериментальный характер. Но в Израиле уже есть квантовые компьютеры с кубитами, сделанными на базе исследований нынешних нобелевских лауреатов. Одна такая машина расположена в Тель-Авивском университете, другая – в Технионе.

Экономика: как изобретения обогащают и разоряют

Все эти открытия могу подстегнуть экономический рост, а могут и не подстегнуть. Исследованию этого вопроса посвящена премия по экономики. Половину ее получил израильтянин, профессор Северо-Западного и Тель-Авивского университетов Джоэль Мокир. Вторую поделили французский экономист Филипп Агьон и американец Питер Ховитт.

Джоэль Мокир начал с попытки разобраться, почему прогресс науки и техники только с 18 века стал причиной роста богатства. А ни в Древней Греции, ни в средневековом Китае ничего похожего на Промышленную революцию не произошло.

Он пришел к мысли, что есть два вида научного знания. И для прорыва нужны сразу оба. «Декларативное знание» касается того, как устроен мир, например, что болезни вызываются микробами. А «рецептурное знание» — того, как добиться практических результатов. Например, что отвар конкретной травы помогает от боли в животе.

Одних теоретических достижений мало, чтобы произвести инновационный товар. А рецептурное знание без реального понимания теории приводит бессмысленным попыткам превратить ртуть в золото или построить вечный двигатель.

Даже в средневековой Европе временами появлялись крупные изобретения вроде севооборота и ветряных мельниц. Но они не порождали потока мелких инноваций и улучшений, ведущих к устойчивому росту экономики.

Промышленная революция в Британии началась именно потому, что за крупными изобретениями последовала череда мелких. Этому способствовали два важнейших фактора, заключил Мокир. Во-первых, обилие квалифицированных ремесленников, чертежников, техников. Во-вторых, парламентская система, которая не позволяла заблокировать технический прогресс тем группам, которые от него пострадали.

Это как раз то, что исследовали два других лауреата. Они ввели в обиход термин «созидательное разрушение». Речь идет о том, что при внедрении инноваций растут и богатеют новые компании, но те, что производили устаревший теперь продукт, разоряются и исчезают.

Это побуждает инноваторов не почивать на лаврах, а раз за разом вкладываться в новые исследования и разработки. А в результате смена одних товаров другими ускоряется, остается гораздо меньше времени, чтобы пожинать плоды успешных разработок.

Филипп Агьон и Питер Ховитт построили математическую экономическую модель, которая показывает, как технологический прогресс приводит к устойчивому росту. Два механизма работают тут в разных направлениях.

С одной стороны, когда новая технология сменяет старую, та старая резко теряет ценность для компании. Но ценность для общества сохраняет, ведь прежние наработки используются в других изобретениях. Значит, НИОКР для самой компании менее выгоден, чем для общества в целом. И общество должно субсидировать исследования.

Противоположенный механизм работает так: даже незначительно улучшив технологию компания отнимает клиентов и деньги и более технически-отсталой. Обществу от этого пользы немного, а бизнесу огромная выгода. И это аргумент против субсидирования.

Какой механизм сильнее влияет и как вести обществу, зависит от множества разных факторов, констатируют ученые. Например, от концентрации конкуренции.

Следуют из их работ и практические рекомендации. Так, важно компенсировать потери людям, страдающим от «созидательного разрушения», но при этом не лишать стимулов инноваторов. И поэтому поддерживать сохранение рабочих мест и убыточные бизнесы очень вредно. Вместо этого надо помогать их сотрудникам пережить разорение и найти новую работу.

«Детали», Н.А.

Будьте всегда в курсе главных событий: