«Болтун – находка для шпиона»: порой акцент может стоить нам жизни

От нашего произношения или акцента зависит наша судьба, а то и жизнь, – доказывают Эфи Вайс и Амир Боренштейн, чья выставка открывается на будущей неделе в Тель-Авиве.

«То, как мы говорим на родном или любом иностранном языке, определяет многие вещи, – поясняют Эфи и Амир. – Произнесешь не так какое-нибудь слово, да что там, букву – жди беды. Вот, скажем, в 13 веке, во время Сицилийской революции, на окраине Палермо местное название нута – ciceri – служило тестом для идентификации французских завоевателей, скрывавшихся в городе. Во время Второй мировой войны голландские подпольщики использовали название округа Схевенинген для распознавания немецких шпионов. А произнесение буквы «h» помогало в годы Гражданской войны в Ирландии различать протестантов-юнионистов и католиков-националистов. Теперь украинские солдаты используют слово паляница, название традиционного украинского хлеба, чтобы идентифицировать российских солдат, выдающих себя за украинцев».

А началось все с мудрого Иеффая, одного из судей израилевых, смекнувшего, как распознать уцелевших в битве ефремлян. «И перехватили Галаадитяне переправу через Иордан у Ефремлян. И было так, что когда кто-то из уцелевших Ефремлян говорил: позвольте мне перейти, то жители Галаада говорили Ему: не Ефремлянин ли ты? Если он говорит: нет; тогда говорили ему: скажи шибболет. И он говорил сибболет, ибо не мог правильно выговорить. Тогда они схватили его и убили у переправы через Иордан. [Книга судей Израилевых 12: 5–6] И все потому, что в ефремском диалекте не было звука «ш», в отличие от галаадского.

«Loose lips sink ships, – цитируют Эфи и Амир известную американскую идиому, которая в русском языке означает не что иное как «Болтун – находка для шпиона». – То, как мы двигаем языком, как прикасаемся к нёбу, то, как воздух проходит через нашу гортань, как мы произносим определенные буквы и слова и составляем предложения, как мы активируем сотни мышц, необходимых для воспроизведения звука, – все это очень важно для нашей идентичности. Более того, это имеет основополагающее значение для того, как другие понимают нас, слышат нас и судят о нас. И да, вы совершенно правы: в библейские времена появилось такое специальное слово шибболет, произношение которого предрешало человеческую судьбу».

Собственно, родное для нашего слуха шибболет – укоренившееся в разных языках слово, в переносном смысле обозначающее характерную речевую особенность, благодаря которой можно опознать этническую принадлежность человека. По тому, как произносится слово, можно понять, родной это язык для говорящего или неродной. И в определенных случаях вычислить врага, если дело происходит на войне.

«В нашей реальности все еще сложнее, – продолжают Эфи и Амир. – Скажем, иракцу, пересекающему пропускные пункты в охваченном войной Багдаде, может стоить жизни незначительное различие между «Эль-Эзиз» и «Аль-Азиз», поскольку микродиалекты отличают жителей шиитских и суннитских районов. Или более невинный пример: всем известны истории про актеров, пытающихся избавиться от родного акцента, но французское произношение буквы «r» выдаст актера-фламандца, и брать его будут только на роли людей из Гента».

Тель-авивская выставка арт-дуэта под названием «Армия из сотни мышц» погружает зрителя в глубины технологического мира, окружающего современные языковые тесты. Используя научные и медицинские инструменты, пара художников рассказывает истории тех, чья личность была деконструирована в их голосовой аппарат и сведена к одному звуку, который они могут или не могут издавать.

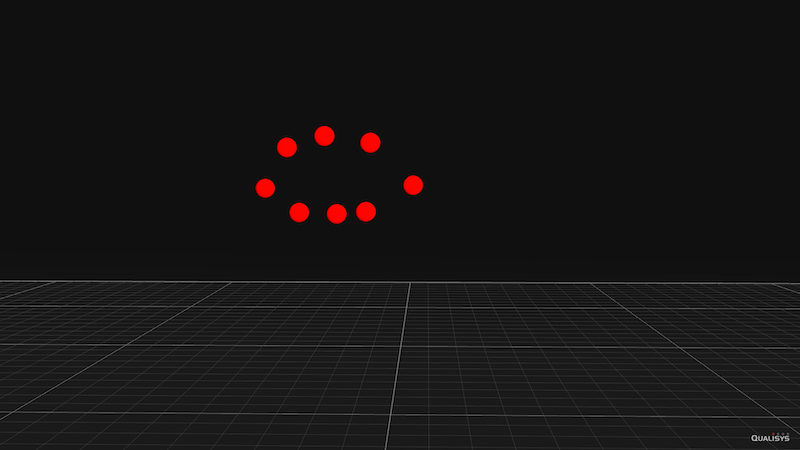

Высокие технологии присутствуют здесь во всей красе: вот, скажем, на одном из экранов артикулируют сразу пять человек, которые произносят один и тот же текст – в то время как их голос анализируется, измеряется и визуализируется. Дополнительный экран с микрофоном поверх первого создает живую обратную связь со звуком в пространстве, предлагая зрителю озвучить этот текст самому и услышать собственный голос.

Эфи и Амир подчеркивают, что практика опознания человека по тому, как он произносит определенные звуки, не ограничивается группой суровых вооруженных людей, которые останавливают вас на обочине дороги и просят произнести нужное слово. По мнению пары художников, метод Иеффая вполне ассимилировался в современной бюрократической системе в качестве законного и легитимного способа идентификации: различные страны Европы начали использовать его, чтобы определить, действительно ли человек, стоящий перед чиновником без документов, имеет право на статус беженца. Они указывают на одну из иллюстраций, где изображен инструмент автоматического определения диалектов, введенный в эксплуатацию в 2018 году. Да и вообще, говорят Эфи и Амир, в сегодняшнем мире изменчивых границ единственное, что осталось у человека – голос, который он носит с собой. И этот голос теперь определяет его судьбу.

Голос звучит из разных углов масштабной инсталляции «Армия из сотни мышц», которая охватывает сразу несколько областей – звуковую, анатомическую и политическую. Используя научные и медицинские инструменты, художники рассказывают истории тех, чья личность была сведена к звуку, который они могут или не могут издавать. От тибетца, ищущего убежища, до иракского беженца; от трансгендера, проходящего голосовую адаптацию, до контрольно-пропускного пункта на въезде в аэропорт «Бен-Гурион». Мы видим тех, кто производит звуки, и тех, кто их слушает. Мы задаемся вопросами о дистанции, которая существует между акцентом, который слышим мы, и акцентом, который слышит мир.

Выставка, включающая 7 видеоработ, частично основана на отмеченном наградами фильме Эфи и Амира «В гортани». Документальный фильм начинается с зоны досмотра в аэропорту Тель-Авива, и далее исследует хоть и невидимую, но куда более глубоко прочерченную границу. Она формирует облик звуков и слов, которые мы способны произнести. Мы несем с собой ограничения, созданные нашим родным языком, становясь для самих себя мобильным контрольно-пропускным пунктом – где бы мы ни находились.

Одна из метафор видеоинсталляции – радуга: подобно тому, как свет рассеивается и отражается через крошечные капельки воды, создавая радугу, то же самое происходит с нашим дыханием, когда воздух сталкивается с физическими препятствиями в нашей гортани для создания гласных и согласных. Вот и получается: то, как ты произносишь слово-пароль, определяет, к какому племени ты принадлежишь, и выносит приговор, будешь ли ты жить или умрешь.

Эфи и Амир (Эфи Вайс и Амир Боренштейн) родились в Израиле, живут в Брюсселе. Работают в дуэте с 1999 года. В основном снимают видеоарт, который часто включает в себя элементы перформанса и работы с группами. Кроме того, художники занимаются преподаванием и проводят видеосеминары для профессионалов и любителей.

Персональная выставка Эфи и Амира проходит под эгидой Artport – проекта для продвижения и развития современного искусства в Израиле. Куратор – Вардит Гросс. Открытие состоится 8 декабря в галерее Artport (улица ха-Амаль 8, Тель-Авив).

Лина Гончарская, «Детали». Фото: Эфи и Амир

Фотографии предоставлены BE.IN.ART

Будьте всегда в курсе главных событий: